কবিতার খাতা

নিজের রবীন্দ্রনাথ- জয় গোস্বামী

নিজের রবীন্দ্রনাথ – জয় গোস্বামী | একান্ত অনুভবে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি

নিজের রবীন্দ্রনাথ – জয় গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, সোনার তরী, এবং জয় গোস্বামী

বাংলা কাব্যচিন্তা এবং রবীন্দ্রনাথের আবেগময় উপস্থিতি

নিজের রবীন্দ্রনাথ – জয় গোস্বামী একটি আত্মজৈবনিক ধাঁচের বাংলা কবিতা ও গদ্য-নিবন্ধ, যেখানে কবি নিজের জীবনের নানা মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার প্রভাব, ছায়া এবং আবেগময় উপস্থিতি তুলে ধরেছেন। প্রথম লাইন “সেটা ছিল বাইশে শ্রাবণ,” আমাদের নিয়ে যায় এক স্মৃতিময় জার্নিতে, যেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, শোক, প্রেম, পারিবারিক স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার মিলেমিশে এক অনন্য বয়ান গড়ে তোলে।

এই লেখাটি কেবল কবিতার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ নয়, বরং এক প্রজন্মের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে বেঁচে থাকেন তার অন্তর্দৃষ্টি। ‘সোনার তরী’ নিয়ে শিশুকালের এক স্মৃতিচারণ, পিতৃহারা সন্তানের আবেগ এবং মায়ের চোখে উঠে আসা কবিতার চরণ – সবকিছু মিলিয়ে এটি হয়ে ওঠে এক গভীর মানসিক যাত্রাপথ।

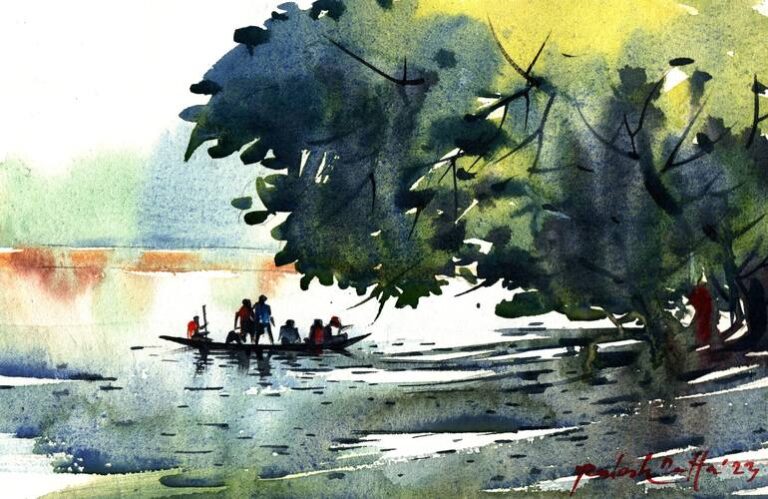

কবির শৈশব, ১৯৬২ সালের বর্ষায়, বাবার অনুপস্থিতি এবং মায়ের অসাধারণ এক বিকেলের পাঠ—সবকিছু যেন ‘সোনার তরী’ কবিতার এক ব্যক্তিগত পাঠ হয়ে ওঠে। যেখানে কবিতার চরণ “যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী” এক শোকবাহী প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

লেখকের কৈশোরে এবং প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে রবীন্দ্রনাথের গান, বিশেষ করে ‘অমল ধবল পালে’ গানটি, হয়ে ওঠে প্রেম ও শৈশবের প্রতীক। মেয়ের সঙ্গে একই গান গাইবার মুহূর্তে তার অভ্যন্তরীণ অনুভূতি চোখে জল এনে দেয়। এই সংযোগ প্রজন্মান্তরের মধ্যে একটি সাহিত্যিক সেতু তৈরি করে।

জয় গোস্বামী দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শিক্ষার বিষয় নন, বরং অনুভব, আত্মিক উপলব্ধি এবং প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি বলেন, “রবীন্দ্রনাথ তো কোন স্কুলপাঠ্য অঙ্ক নন, যে সবার খাতায় একই উত্তর হবে।” এই লাইনটি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়—প্রত্যেকের রবীন্দ্রনাথ আলাদা, আর সেই ভিন্নতাই তাকে এত বিস্ময়কর করে তোলে।

SEO-এর দৃষ্টিকোণ থেকে, “নিজের রবীন্দ্রনাথ – জয় গোস্বামী” লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি রবীন্দ্র-উত্তর কাব্যচিন্তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। যারা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, স্মৃতি ও গানকে ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের জন্য এই লেখাটি এক বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা বহন করে।

এখানে শোক, প্রেম, শৈশব, পিতা-মাতার স্মৃতি, কিশোরবেলার প্রেম, পঞ্চাশের জীবনে মেয়ের সঙ্গে গান শোনার মুহূর্ত—সব মিলিয়ে এটি এমন এক সাহিত্যিক ভ্রমণ যেখানে রবীন্দ্রনাথ ছায়ার মতো পাশাপাশি চলেছেন।

“নিজের রবীন্দ্রনাথ” একটি বর্ণনাধর্মী কাব্যপ্রবন্ধ, যা বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কণ্ঠে এক গভীর ব্যঞ্জনা তৈরি করে। এটি আবৃত্তিযোগ্য না হলেও পাঠযোগ্যতায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং সাহিত্য বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত।

ফোকাস কীওয়ার্ড:

- নিজের রবীন্দ্রনাথ

- জয় গোস্বামী

- সেটা ছিল বাইশে শ্রাবণ

- সোনার তরী

- রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

- বাংলা কাব্যচিন্তা

- রবীন্দ্রস্মৃতি

- আত্মজৈবনিক সাহিত্য

- বাংলা সাহিত্য বিশ্লেষণ

- অমল ধবল পালে গান

এই ইনভিজিবল HTML ব্লকটি মূলত সার্চ ইঞ্জিন বটের জন্য তৈরি করা হয়েছে যাতে “নিজের রবীন্দ্রনাথ – জয় গোস্বামী” লেখাটি দ্রুত ক্রল হয়ে সঠিকভাবে ইনডেক্স হয় এবং পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে পারে। এটি ব্যক্তিগত সাহিত্য ও আবেগের এক দুর্দান্ত মিলনস্থল, যা বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের হৃদয়ে এক বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারে।

সেটা ছিল বাইশে শ্রাবণ,

একটি স্কুলে গেছি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কিছু বলতে।

ছোটরা তাদের উৎসুক চোখ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে,

হঠাৎ মনে হলো, কি বলব –

যা বলব তাই যদি এদের কাছে ভুল প্রমাণিত হয় পরে –

রবীন্দ্রনাথ তো কোন স্কুলপাঠ্য অঙ্ক নন,

যে সবার খাতায় একই উত্তর হবে,

এক-এক জনের রবীন্দ্রনাথ এক-এক রকম ।

বাড়িতেও মেয়ে এক-আধবার জানতে চায়

তার ক্লাসের রবীন্দ্রনাথ নিয়ে –

হাত ছাড়িয়ে পালাই,

কারণ অনেক সময় যে নিজেই বুঝতে পারি নি রবীন্দ্রনাথকে।

ধরা যাক সোনার তরী,

এই একটা সব-গুলিয়ে দেওয়া লেখা আমার জীবনে,

হ্যাঁ, আমার জীবনে –

অন্যের জীবনে তা নাও হতে পারে।

প্রথম এই কবিতাকে আমি কিভাবে পাই?

পাই একটা বর্ষার বিকেলবেলার শেষে,

এক বারান্দায় বসে থাকার সময়,

কবিতাটি আমাকে দেখা দেয় ।

আমার বয়স তখন আট,

১৯৬২ সালের জুলাই মাস ছিল সেটা।

সারাদিন বৃষ্টি হয়ে সন্ধ্যেবেলা ধরে এসেছে,

আকাশ স্লেট-রঙের কালো থেকে একটু উজ্জ্বল,

সূর্য নেই –

আমার মা কবিতাটি পড়ছিল সঞ্চয়িতা থেকে,

উচ্চারণ করে করে।

আমার মায়ের কিন্তু কবিতা-টবিতা পড়ার ঝোঁক

একেবারেই ছিল না,

সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হত তাকে,

গল্পের বই পড়ত, কবিতা কক্ষণো নয়।

তবে সেদিন মা পড়ছিল কেন?

পড়ছিল আমার বাবার কথা মনে করে।

এপ্রিল মাসে বাবার মৃত্যু হয়েছে,

বাবার ছিল ওই কবিতা বলা-গান গাওয়ার স্বভাব।

এক-একটা মানুষ থাকে না, সারাদিন বাড়িতেই থাকে,

ফুলগাছ লাগায়, বই পড়ে, গান গায়, কবিতাও পড়ে –

কিন্তু কিছু করে না, বাবাও সেই রকমই ছিল।

প্রায় কালো হয়ে আসা আকাশের নীচে

গাছপালা যখন সারাদিনের বৃষ্টিতে ভেজা,

তখন সেই কবিতার শেষ লাইনগুলো শুনতে শুনতে

আমার মনে হয়েছিল –

এই কবিতাটি আমার বাবার মৃত্যু নিয়েই লেখা।

‘শ্রাবণ গগন ঘিরে,

ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে –

শূন্য নদীর তীরে

রহিনু পড়ি—

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী’ –

বুকের মধ্যে কি একটা চাপা কষ্টের গুরুভার।

আমাদের ছোট ওই সংসারের মধ্যে

বাবা ছিল একটা আনন্দের উৎস।

সারাদিন ছোট-ছোট গান, মজা, কবিতা, বাগান –

এসব করে অভাবের কথা যেন ভুলিয়ে রাখত।

সেই লোকটা চলে গেছে, আর আসবে না –

এটাই যেন ওই কবিতার সার কথা।

স্নেহ হারানো, শোক পাবার কবিতা হয়েই

ওই সোনার তরী রইল আমার কাছে।

তারপর বয়স বাড়ল,

আস্তে আস্তে বইপত্র ওল্টাতে গিয়ে দেখি –

কি ভয়ানক সব তর্কাতর্কি হয়ে গেছে

ওই কবিতা নিয়ে।

বোকার মতো ওই সোনার তরীকে

আমি শোকের কবিতা ভেবেছি কেন?

না কক্ষনো আমি কাউকে বলি না

আর ওই কবিতা নিয়ে একটি কথাও।

কিন্তু আজও যদি চোখ বন্ধ করে মনে ভাবি

ওই ‘তরুছায়ামসীমাখা’ কথাটি –

তবে আমাদের সেই রানাঘাটের সিদ্ধেশ্বরীতলার

সেই পুকুরপাড়ের বাড়ি আর তার গাছ আর

চূর্ণী নদীর তীরই মনে পড়ে।

আরো আছে,

চূর্ণী নদী বললাম না –

তার ধারে একটা বটগাছের নীচে,

বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি।

বাবার মুখে একটা গান –

‘অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া ।

দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী-বাওয়া ।।’

তরণী কী? না, নৌকো।

নৌকো তো অনেক যায় আমাদের নদী দিয়ে,

যেমন যায় কচুরিপানারা।

অমলও জানি – অমলদা,

সব-পেয়েছির আসরে ড্রিল করায়, ড্রাম বাজায়।

কিন্তু ধবল কাকে বলে?

গানের পর বাবার উত্তর – ধবল হলো সাদা।

ওই যে বালির নৌকোটাকে দেখ, ওর তো পাল আছে,

সাদা পাল, ঐরকমই।

দেখলাম বড়ো একটা নৌকো ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে,

একটা ছই রয়েছে,

ওইরকম নৌকো কতই দাঁড়িয়ে থাকে চূর্ণীর তীরে,

নৌকোর কাণা পর্যন্ত জল,

এই নৌকোটায় বড়ো একটা পাল লাগানো।

মনের ভেতরে থেকে গেল সেই নৌকো, আর তার পাল তুলে যাওয়া।

কিন্তু পাল মোটেই অতো কিছু সাদা ছিল না,

কেমন ময়লা-ময়লা, ত্রিপল-রঙের চাদর একটা –

তখন কত বড় আমি, বছর ছয়-সাত বড় জোর।

তিরিশ পেরিয়ে আলাপ হলো একটি মেয়ের সঙ্গে,

সে আসে, কথা বলে, চলে যায়।

পরে দেখছি – যখনি একা হয়ে যাই, তখনি

তারই কোনো না কোনো ছবি মনে পড়ছে।

হয়তো তার একটুকরো হাসি,

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাওয়া,

কপালের ওপর ঝুঁকে পড়া চুল সরানো-

একি হলো?

আরো কতজনের সঙ্গেই তো কথা বলি,

কারো ক্ষেত্রে তো এমন হয় না।

সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তার তাকিয়ে থাকা-

ভোরে ঘুম ভেঙে মনে পড়ে,

দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ রোদে হাঁটতে হাঁটতেও মনে পড়ে,

কেন পড়ে?

আর কোনো চোখ কী আমি দেখি নি কখনো?

বুঝলাম, আমি প্রেমে পড়েছি।

একদিন এক উঁচু বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি,

সামনে নেমে চলা তার উড়ন্ত আঁচল,

কোথাও কারো বাড়ি থেকে গান বাজছে –

‘দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী-বাওয়া ।’

থমকে আছি, পা চলছে না –

শৈশবের সেই পুরোনো গান কী

এক নতুন মানে নিয়ে আজ আমার সামনে দাঁড়াতে এলো?

এই তরুণীই তবে সেই আশ্চর্য নৌকো বেয়ে যাওয়া?

যখন এর পর থেকে ওই গান শুনেছি,

মনে পড়েছে তার চেয়ে থাকা।

কবরখানার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে আসছি দুজনে,

পিছনে রক্তিম সূর্যাস্ত-

একটা জলের বোতল ব্যাগ থেকে বার করে এগিয়ে দেওয়ার সময় তাকিয়ে আছে-

আমাদের সেই দেখাশুনোর ওপর ছেদ পড়তে

কয়েকমাসের বেশি সময় লাগল না,

কিন্তু ওই গানের মধ্যে থেকে গেলো মেয়েটি ।

তারপর আরো উনিশ বছর কেটে গেছে।

আমার মেয়েকে যে হস্টেলে দিয়েছি, তার পাশেই গঙ্গা।

এক রবিবার বিকেলে হস্টেলের ধারেই

বটগাছের নীচে সিমেন্ট-বাঁধানো বেদীতে

বসে আছি মেয়ের সঙ্গে।

সে এখন পনেরো পেরিয়ে ষোলোয় পড়েছে।

সেও বর্ষাকাল ভালোবাসে।

আজ সারাদিনের মেঘে ঢাকা ছিল আকাশ,

কিন্তু এখন একটু পরিষ্কার।

সূর্য আস্তে নামছেন, আলো বেরিয়ে আসছে।

মেয়ে বলল, ওই দেখো-

দেখি – ছোট একটা নৌকো,

তরতর করে চলে আসছে স্রোতের সঙ্গে,

তার উপরে একটা পাল লাগানো।

মেয়ে গাইতে শুরু করল –

‘অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া ।

দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী-বাওয়া ।। ‘

ও শেখে-টেখে না, শুধু শুনে শুনে জানে।

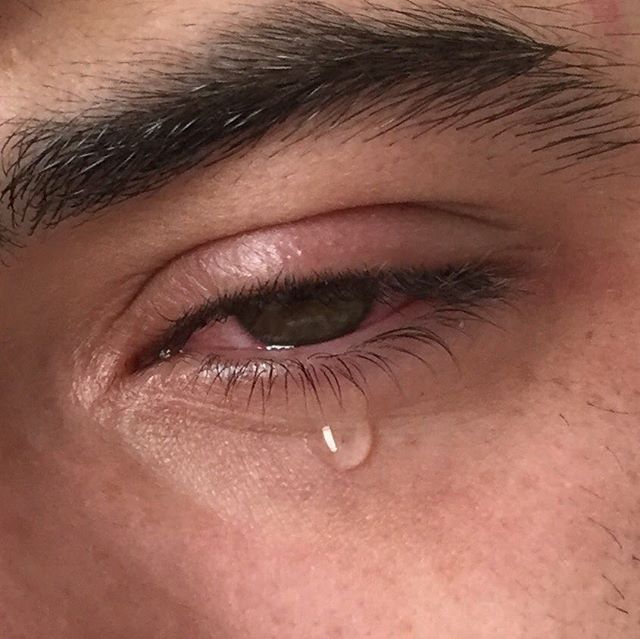

কিন্তু ওর গেয়ে চলবার সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে

ওই গান এসে দাঁড়াল আমার পঞ্চাশ বছরের দোরগোড়ায়,

তখন আমার চোখ ভেসে যায় চোখের জলে –

এই গানের কি মানে হল তবে আমার কাছে?

আমাকে এই প্রশ্নের মধ্যে রেখে সূর্য তাঁর অস্তে চললেন।

‘পিছনে ঝরিছে ঝরঝর জল, গুরুগুরু দেয়া ডাকে,

মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ।

ওগো কান্ডারী, কে গো তুমি, কার হাসিকান্নার ধন

ভেবে মরে মোর মন।’